■遺留分とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺産相続が発生したとき、トラブルなく相続が完了するのが理想ですよね。しかし一方で、納得のいく相続にならない場合もあります。たとえば、遺言書に「全ての財産を○○(第三者)に譲る」と書かれていて、自分が故人の配偶者だった場合、納得できないと考える人もいるかもしれません。こんなときのために設定されているのが「遺留分」です。遺留分とは、一部の法定相続人、つまり民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人が、相続時に最低限確保できる制度のことです。相続が発生した場合、遺言があればそれに従って分割方法が決まります。しかし、遺留分を請求する権利を持つ人であれば、遺言書がある場合や生前贈与がされている場合でも遺留分の侵害額請求を行うことで一定の遺産の確保ができます。ちなみに、遺留分を請求する権利を持つ人やその割合、対象財産などは、財産を残して亡くなった被相続人との関係性や状況によっても異なります。今回は、複雑であり、ときには専門家の力を必要とする遺留分について詳しくご紹介していきます。

■遺留分の権利がある人は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺留分を請求する権利は誰にでもあるわけではありません。では、遺留分を請求する権利を持つのはどんな人なのでしょうか?遺留分は以下の3つのうちどれかに当てはまる人が請求する権利を持ちます。

・配偶者

・子(養子)、子が既に亡くなっている場合はその子(孫)

・直系尊属:親、祖父母

その一方で、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分の権利を持つ対象とならない点には注意が必要です。

■遺留分の計算方法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

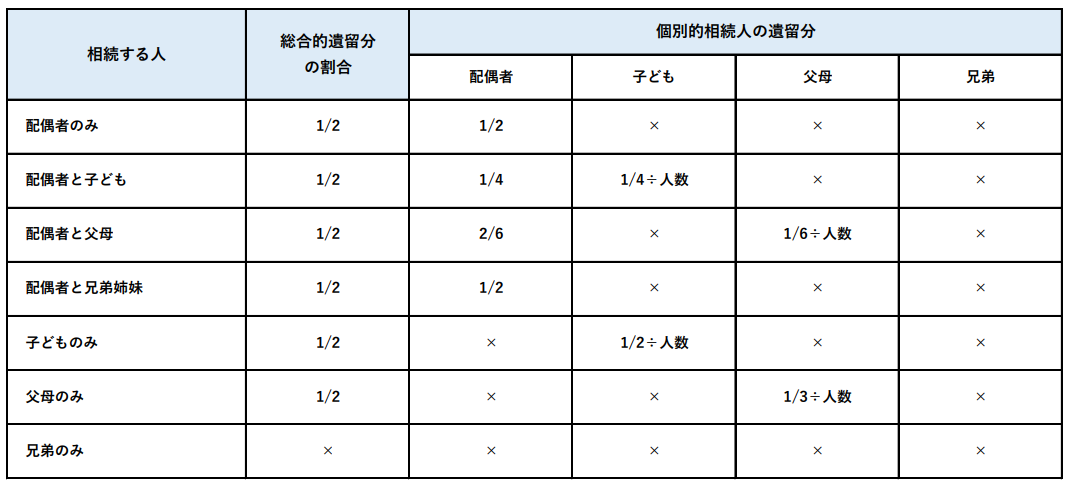

遺留分として請求できる割合は民法によって規定されており、残された相続人の立場や人数によって複数の割合のパターンがあります。そのため、どれだけ遺留分を請求できるかを知るためには、まず自分の遺留分の割合がどのくらいかを調べる必要があります。相続人の構成に合わせて遺留分の割合をまとめると下記の表となります。

遺留分の割合は「総体的遺留分」の算出と「個別的遺留分」の算出の2つのステップで計算します。総体的遺留分は遺留分権利者全体で遺産よりどのくらいの割合の遺留分が認められるかを表し、個別的遺留分は各遺留分権利者の遺留分割合を表します。それでは、遺留分の具体的な割合はどのように計算するのでしょうか?

<例>

遺産総額が5,000万円、相続人が配偶者と子ども1人の場合で考えてみましょう。上記の表を見ると、配偶者と子どもが相続する場合の総体的遺留分は2分の1ということが分かります。次に、配偶者の個別的遺留分は4分の1、子どもの個別的遺留分は4分の1となります。これらの遺留分の割合を遺産相続5,000万円に当てはめると以下の通りです。

・3人に認められる遺留分:5,000万円×2分の1=2,500万円

・配偶者の相続分:2,500万円×4分の1=625万円

・子どもの相続分:2,500万円×4分の1=625万円

このように計算することで相続する場合に請求できる遺留分が分かります。配偶者の有無、子どもの人数、遺産額など自分の条件に当てはめて計算しましょう。

■遺留分の対象財産

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺留分の計算方法が分かっても対象財産が分からなければ、計算することができませんよね。ここでは遺留分の対象となる財産について紹介します。実は、遺留分の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で残っていた財産だけではありません。被相続人が相続開始時に所有していた財産に、一定期間内に生前贈与した財産を加え、そこから債務を差し引いて算定します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

▼相続が開始したときに保有していた財産

被相続人が相続開始時に保有していた財産は遺留分の対象になります。遺贈、つまり遺言によって譲られた財産も含まれます。しかし、お墓や家系図などの祭祀財産は特定の者に承継されるものなので、家屋や預貯金などの相続財産とは区別され、相続開始時の財産からは除かれます。

▼生前贈与した財産

相続人以外に贈与した財産については、原則相続開始前の1年以内に生前贈与されたものに限って遺留分の対象となります。ただし、被相続人と贈与を受けた人の双方が遺留分権利者に損害を与えると知りながら行われた場合は、相続開始前から1年以上の生前贈与であっても遺留分の対象となります。

▼特別受益にあたる財産

複数いる相続人のうち、一部の人が被相続人からお金や不動産などの贈与や遺言書による遺贈を受ける場合があります。特別受益とは、その場合の生前贈与や遺贈のことを指します。相続人が婚姻、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を受けた場合には、これらの贈与も特別受益として遺留分の対象となります。以前までは期間の制限はなく、かなり昔に行われた贈与であっても、全てが遺留分の対象となっていましたが、2018年7月の民法改正により、特別受益の範囲が相続開始前10年に限定されました。

▼不相当な対価がある有償行為

不相当に安い対価がある有償行為の場合は遺留分の対象となりえます。被相続人が不相当な金額での売買や賃貸などの有償行為を行った場合、かつ遺留分権利者に損害を与えると知りながら行われた場合は遺留分の対象となります。実際に正当な額で売買や賃貸をしていれば、その分のお金が遺産として残るはずです。ほかの相続人にはそれらの遺産を受け取る権利があるため、自分たちが得られるはずの財産が勝手に処分されていると判断されます。そのため、不相当な対価がある有償行為は遺留分の対象となります。

▼不動産は当事者が合意した評価額で算出

不動産は遺留分の対象になるため、不動産の価格は相続財産全体の価格の大きな割合を占める場合があります。しかし、不動産は現金や預貯金などのように額面通りの計算で遺留分を明らかにすることができません。そのため、固定資産税評価証明書の金額、路線価の金額、相続税評価、時価など複数の評価方法から選び、正しく評価する必要があります。実は不動産は当事者が合意をすれば、いずれの評価方法を選択したとしても問題はありません。しかし、不動産の評価は不動産業者や、不動産を売却する時期によって変わってしまう可能性があります。そのために評価方法について当事者で合意ができない場合は、中立的な不動産鑑定の時価によって決めることになります。

■遺留分を侵害されたらどうする?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺産相続の際に遺留分を侵害されたらどうすればよいのでしょうか?遺留分を侵害された場合は、以下の順序で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることで権利を主張できます。それぞれ具体的にどうすればよいのか詳しくご紹介していきます。

▼相続人や相続財産を確定する

遺留分侵害額請求するためには、まず相続人や相続財産を確定する必要があります。相続人が誰なのかをはっきりさせないまま遺産分割協議が行われてしまうと、終了後に別の相続人が出てきた場合、協議をやり直すことになる可能性があります。また、遺産のうち、土地や建物などの不動産や、非上場の株式がある場合は、評価額を出すために専門的な知識が必要になるため、専門家に別途依頼の必要があるかもしれません。

▼遺留分侵害(遺留分減殺)を通知する

遺留分侵害額請求をするためには、「自分の遺留分が侵害されるので話し合いに応じてほしい」と遺留分侵害額請求の意思表示を遺留分の侵害をしている相手にする必要があります。意思表示の方法ですが、法律上決まった形はありません。しかし、請求した事実を証拠として残すために、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便を利用すると、手元と郵便局に控えが残り、日付も入れてもらえるため、証拠になります。後に説明するように、時効の問題もあるため、いつ遺留分侵害額請求したかが問題になることがあるのです。内容証明郵便の利用に加えて配達証明を利用すれば、相手に届いた日も明らかになるのでより確実です。内容証明郵便を差し出す際に配達証明を併せて申請するのがおすすめです。相手に遺留分侵害額請求を行った後、遺留分について話し合いをすることになります。話し合いによって遺留分を分けることに合意してもらえた場合には、和解書(契約書)を作成し、遺産分割の手続きに進むことになります。

▼話し合いで解決しない場合は調停か訴訟

遺留分侵害額請求をしても相手が支払いに応じないことも考えられます。その場合は、調停か訴訟を行うことになります。まずは裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。別室で待機しつつお互いの主張を調停委員に対して行います。そのため、相手と直接交渉する必要がなく、調停委員が間に入るため、当事者同士での話し合いに比べて歩み寄りやすくなります。当事者同士が調停案に納得することができれば調停成立ですが、調停案に対して合意ができない場合は遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

訴訟においては、遺留分侵害の事実やその金額について、証拠によって証明する必要があります。これが証明できれば、その範囲で請求を認める判決がなされることになります。訴訟中においても、裁判官から和解を勧められることがあり、かなりの割合で和解が成立しています。

なお、調停であっても訴訟上の和解であっても判決であっても、それが確定すれば強制執行を求める効力が付与されます。相手方が任意に支払わない場合は、預金などの財産を差し押さえることで回収を試みることができます。また、ここで注意すべき点は遺留分侵害額請求権には時効があるということです。具体的には、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する遺言・贈与があったことを知ってから1年間、相続開始から10年間が経過した場合に時効を迎えることになります。そのため、遺留分侵害額請求権が消滅する前に早めの対応をする必要があります。なお、1年以内に遺留分侵害額請求をした場合は、実際に遺留分を取り戻すまでに1年以上かかっても支払いを受けられます。

■弁護士の力を借りてスムーズに手続きを進めよう

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

専門知識や複雑な処理が必要なこともあり、手間と時間がかかる遺留分侵害額請求の手続きには弁護士や司法書士など法律の専門家の力を借りるのがおすすめです。多くの人は遺留分に関してじっくり考える機会は人生で何度もあるものではないでしょう。特に遺留分を侵害されて遺留分侵害額請求を行う場合、お伝えした方法で解決を模索していく必要があります。その過程では不動産や金銭など、大きな利益がかかわるため、当事者同士では感情的になり、しっかり話し合えないことも考えられます。また、相続後には相続税の申告が必要になることもあるため、税理士の力を借りるとスムーズに手続きを進めることができます。専門家を交えながら適切に手続きを進めて、当事者同士が遺留分について納得できる形で解決するのが理想ですよね。そのためにも、信頼できる専門家を味方に付けて上手に問題を解決してくださいね!

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン