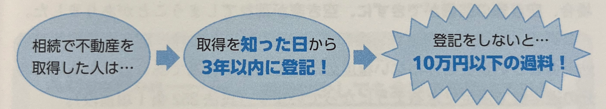

空き家問題を解消すべく、各種法律も改正されています。令和6年4月1日からは、改正不動産登記法が施行され、不動産を相続で取得したことを知った場合、3年以内の登記が義務付けられました。

■今までは任意だった相続登記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

家や土地を取得した場合、その持ち主が誰であるかをはっきりさせておくため、登記というものをします。「この家や土地の持ち主は〇〇です」といった内容を記録しておくのです。家や土地は高額であることが一般的ですし、その売買が行われる場合、売主が本当にその不動産の所有者であるのかがわからないと怖いですよね。そして、親が亡くなってしまい、相続によって不動産を取得した場合もその不動産の名義(登記)を変更しておかなければなりません。ただし、少し前までは、この相続登記には期限がなく、相続登記を行わないことに対して罰則もありませんでした。つまり、相続登記は任意で行うものとされていたのです。その結果、いったい誰が所有者であるのかがわからない土地や家屋が発生し、これが空き家問題の原因の一つとなっていたのです。

■令和6年4月1日から相続登記が義務化

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そこで、不動産登記について定めている不動産登記法という法律が改正され、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。具体的には、相続によって不動産(土地や家屋)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず、これを行わない場合、正当な理由がなければ、10万円以下の過料が課せられます(同法164条)。そして、この相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合も対象となります。

■過料とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「過料」は行政上の秩序罰であり、行政の秩序を守るために、違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。わかりやすく言えば罰金ですが、刑事罰ではないので、前科が付くというものではありません。

■「相続人申告登記」で過料を免れることも

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

不動産の所有者である親が死亡し、相続人の子が複数いる場合、他の相続人の居所がわからず、連絡を取ることすらできないケースもあります。そうなると、自らの相続分が確定できないなど、相続登記の申請が困難になります。そこで、このような相続登記の申請ができない場合などを想定して、「相続人申告登記」という新たな制度も同時に施行されています。この制度は、遺産分割による所有権取得の場合を除いて、相続登記の申請義務者が、①相続が開始した旨、②自らが相続人である旨を登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です(不動産登記法76条の3第1項、2項)。居所がわからず連絡のつかない相続人がいるなど、3年以内の相続登記が難しい場合は、この制度を利用しましょう。

「相続人申告登記」により、相続登記の義務を履行したものとみなされます!(書面かオンライン申請)

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン