昨日のブログで相続放棄という制度について触れました。ここで少し話がそれますが、空き家の大きな取得原因となる「相続」という制度について、基本的な知識を確認しておきましょう。

■そもそも「相続」とは何だろう?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続のイメージができない人は少ないと思いますが、相続とは、人が死亡した場合、その人が生前に有していた財産が配偶者やその子に引き継がれることをいいます。そして、死亡した人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

相続される財産には、被相続人のすべての財産が含まれ、土地や建物といった不動産、自動車のような動産、株券や預貯金といったプラス財産(積極財産)だけではなく、借金のようなマイナス財産(消極財産)も引き継がれます。ただし、マイナス財産については、限定承認という条件付きの相続方法もありますし、昨日のブログで述べたとおり、そもそも相続自体を放棄することもできます。そして、被相続人が死亡した場合、相続の手続きがどのように進んでいくかについては、被相続人の遺言(書)があるかないかで異なります。遺言とは、被相続人が自分の死後に、誰に対して、どのような財産をどのくらいの割合で承継させるのかを定めておく生前の意思表示です。この遺言があれば、原則として、相続は遺言どおりに執行していくことになりますが、遺言がない場合、まずは誰が相続人であるのかを確定しなければならず、この点は民法という法律で定められています。これを法廷相続人といいます。

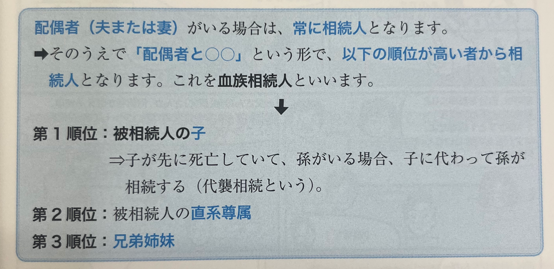

▼法定相続人の範囲(民法887条~890条)

直系尊属とは、自分の父・母、祖父・祖母など、自分から見て直属の親族のことです。「尊属」とは、自分より(1日でも)目上の人のことです。ここで注意点としては、血族相続人は、自分より順位が先の人がいない場合にはじめて、相続人となることです。例えば、第2順位となる被相続人(亡くなった人)の父や母は、第1順位の子や孫がいない場合にはじめて相続人となるのです。また、配偶者がいる場合は常に相続人となりますが、配偶者は別枠と考えておきましょう。逆に配偶者がいない場合、第1順位以降の順位の高い者が単独で相続人になります。第1順位の者と第2順位の者が相続人となるわけではありません。将来的に相続しそうな空き家があると考えていても、そもそも自分が相続人でないかもしれないので、確認しましょう。

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン