空き家になりうる家屋を相続することになりそうな場合、持ち主が遺言書を作成しておいてくれると、より方針は明確になります。ただし、遺言書は作成方法など、厳格な決まりがあります。

■法的な効力をもつ書面の作成

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【①たくさんの話をしてみましょう】で述べたエンディングノートには、原則として、法的な効力がありません。法的な効力がないというのは、もしも相続に関して、相続人の間で争いが生じてしまったときに「エンディングノートにこう書いてあるじゃないか!」と主張しても、家庭裁判所はその主張を採り入れてくれないということです。というのも、エンディングノート=遺言書ではないからです。遺言書は、民法という法律に基づいて作成する書面であり、亡くなった人の最後の意思表示です。法律では、遺言によって、自身について相続が開始した際の相続財産の行く末についての指定ができるほか、認知(自分の子と認めること)など、一定の身分上の行為を行うことが認められています。

つまり、エンディングノートは、パソコン上のデータやビデオレターのような形式でも「アリ」ですが、作成した人の「最後の意思」に法的な効力を生じさせるためには、法律の規定に従って作成された文書であることが必要となるのです。ちょっとしたメモ書きにも法律的な効力が認められると、簡単に偽造されるおそれが出てきてしまいます。したがって、両親の死亡後、遺された家族の間で揉めそうな場合、あるいは現時点で連絡がつきにくい家族がいる場合などは、エンディングノートから一歩進めて、遺言書が作成されていれば安心です。

■遺言書の種類とメリット・デメリット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

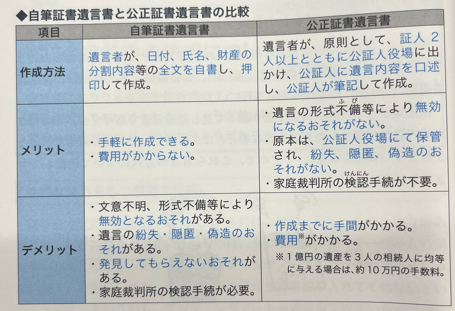

民法は、遺言について様々な規定をしています。そして、原則的な方式となる遺言として、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3つが規定されています。注意点として、思いの丈を振り絞って遺した遺言書であっても、その作り方や内容が規定された方式と異なるときは、原則として、その遺言は無効とされます(967条本文)。ですので、これら遺言の方式について確認しておきましょう。ここでは、一般的に使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説していきます。

▼自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書(自分で直筆で書く)し、これに印を押して作成するのが自筆証書遺言です。その内容は、すべて遺言者自身の自書によって行わなければなりません。しかし、自筆証書と一体とする相続財産の目録(一覧)を作成する場合、その目録に限っては、パソコンやワープロ、資料のコピーなどを用いて作成できます。なお、この目録には、全ページに署名・押印が必要です。

▼公正証書遺言

公証役場の公証人という人の面前で遺言の内容を伝え、その内容を公証人が筆記することで作成するのが公正証書遺言です。これは公証人という法律の専門家を通して作成するため、作成方法等が誤っていることで無効となるおそれも少なく、保管についても公証人が関与するため、多く利用されています。

表中の「検認手続」とは、ざっくりと言えば、遺言書を家庭裁判所に提出して、チェックを受ける手続きです。

自筆証書遺言の最大のメリットは、コストをかけずに自分で完成できることです。ちなみに、先ほどはエンディングノートについて、法的な効力は「原則として」「ありません」と書きました。これはエンディングノートの作り方によっては、遺言書の要件を満たす場合もあるからです。しかし、自筆証書遺言にはリスクもあります。法律的にも認められる遺言書とするためには、法律で定められた方式等に従わなければなりません。また、自筆証書遺言に関して最も注意すべき「内容面」についてのポイントは次のテーマで確認しましょう。

■公正証書遺言がお勧めである理由

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択すべきかについて、お勧めなのは「公正証書遺言」です。先述のとおり、公正証書遺言は、公証人に遺言書の内容を伝え、その内容を公証人が筆記して作成します。法律のプロである公証人が作成するため、形式面の不備は考えられませんし、内容面についても不適法な内容が含まれることはまずありません。また、民法の条文上においては「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する(言い伝える)」とありますが、実際は、司法書士や弁護士などを介して内容の事前確認がされることが多いため、専門家が下準備に基づいて仕上げることで、万全な遺言書を作成することができます。療養中で公証役場への移動が難しいケースなどでは、自宅や入院先へ公証人に出張してもらうこともできます。

さらに、「法的効力面」についても安心です。自筆証書遺言の場合、遺言書の形式、また、内容についても違法であったとしても、「作成した時期には、父は認知症が進んでいたので、遺言書は判断能力(これを「意思能力」といいます。)がなかったはず!無効だ!」などと相続人間で争いになり、遺言の法的効力が否定されることがあります。しかし、公正証書遺言の場合、遺言者が高齢であるときは医師の診断書の提出が求められ、公証人が診断書に基づいて判断能力を確認した上で作成されることが多いため、意思無能力者による遺言として法的効力が否定されることはまずありません。

ただし、最大のネックは費用です。公証人手数料だけでなく、間に入ってもらう弁護士や司法書士といった法律の専門家に対しても報酬が発生するため、遺産の額にもよりますが、数万円から数十万円の出費は覚悟をしておきましょう。

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン