自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続を受けなければならなかったり、また、周囲に遺言書の存在を伝えていない場合、見つけてくれないなどの不安もあります。そんな不安も解消できる制度があります。

■検認手続が不要!遺言書保管制度とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

万が一、親が作成した自筆証書遺言を発見した後、出来心で隠してしまったり、改ざんしたり、捨ててしまったりすると、「相続欠格」として相続人の地位をすべて失います。また、自筆証書遺言は、原則として、遺言者の死亡後に「検認」の手続きをする必要があります。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

民法では、自筆証書遺言の保管を頼まれた人または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく(遅れることなく)、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと規定されています。この検認手続の請求にあたっては、遺言者の相続に関する戸籍一式等を役場から取り寄せたりするなど、事前の準備が必要なうえ、検認の期日において、相続人は管轄の家庭裁判所から呼び出しを受けます。そういったこともあり、この煩わしさなどを解消する制度が令和2年から運用が始まった「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことで、遺言書の改ざんや発見されないといったトラブルが防止され、家庭裁判所による検認手続も不要となります。原本のみならず、画像データも長期間適正に管理されます。この保存期間は、なんと原本が遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間です。

■リーズナブルだし、閲覧もできる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この遺言書保管制度では、遺言書を預かってくれる際に、法務局が自筆証書遺言として適法か外形的なチェックをしてくれます。よって、形式的な不備による無効というデメリットがありません。特に自ら作成する自筆証書遺言について、この点は安心です。ただし、この制度では、遺言書の内容面での有効性までは担保されませんので、その点は注意しましょう。さらに、保管費用は遺言書1件につき3900円であり、法的サービスとしてはリーズナブルな価格です。

また、実際に相続が開始された後は、相続人等は法務局で遺言書を閲覧することができ、遺言書情報証明書の交付も受けられます。遺言書はデータでも管理されているため、原本が保管されている遺言書保管所だけではなく、全国どこの法務局においても遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられる点も安心です(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてのみ閲覧ができます)。

アドレスも掲載しておきますので、興味を持った人は、法務省のホームページで概要をチェックしてみましょう。

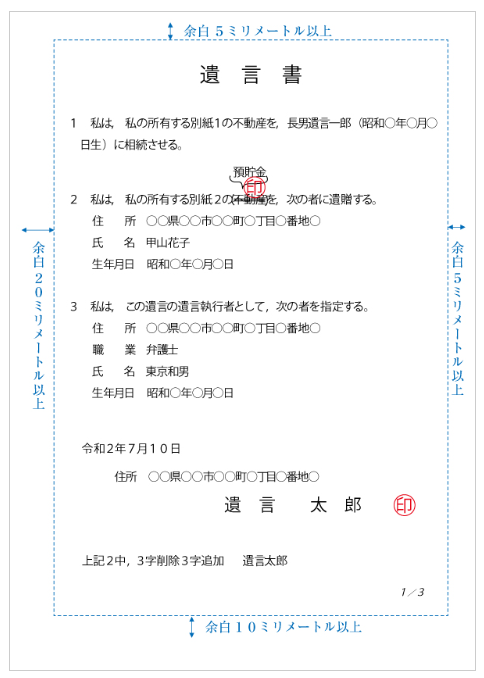

▼遺言書の様式例(法務省「自筆証書遺言書保管制度」より)

【自筆証書遺言の作成における注意点】

①遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。作成日付は、日付が特定できるように正確に記載します。例:「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②財産目録は、自書ではなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができます。ただし、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

③書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所がわかるように示したうえで、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。なお、スタンプ印は不可です。

【自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の注意点】

①用紙のサイズ:A4サイズ

模様等について、記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。

②余白について:必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を確保します。

余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも文字等がはみ出している場合は、書き直さなければ預かってもらえません。

③片面のみに記載する:用紙の両面に記載して作成された遺言書も預かってもらえません。財産目録も同様です。

④各ページにページ番号を記載します。ページ番号も必ず余白に書きます。例:1/2、2/2(総ページ数もわかるように記載)

⑤複数ページがある場合でも、ホチキス等で綴じないでください。遺言書はスキャナで読み取られるため、全てのページをバラバラのまま提出します(封筒も不要です)。

なお、遺言書は長期間保存されるので、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用しましょう。

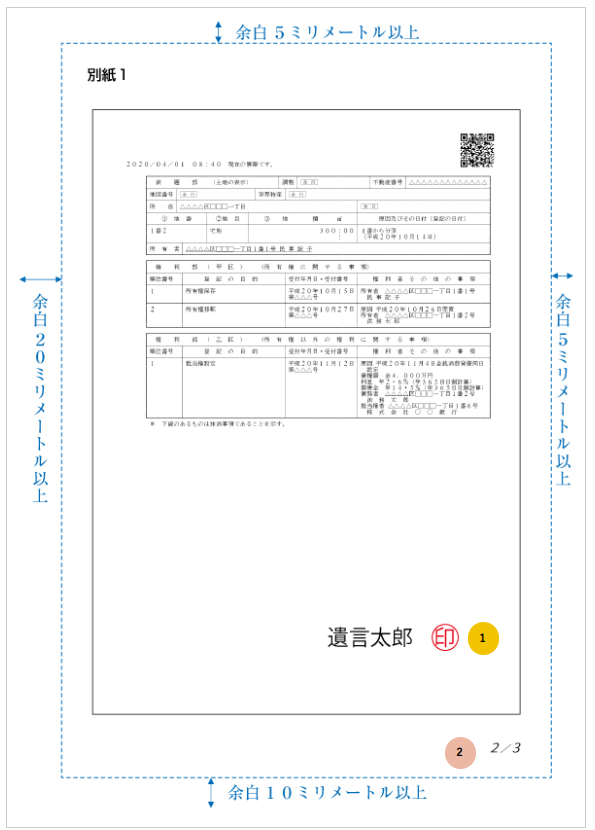

▼自書によらない財産目録例その1(法務省「自筆証書遺言書保管制度」より)

「自書によらない財産目録例その1」は、不動産の登記事項証明書という書類の一部分を用いた財産目録例です。このように、不動産の場合は、所在、地番・家屋番号等により、当該物件が特定できれば、登記事項証明書の一部分や、コピーを財産目録として添付できます。登記事項証明書は、土地・建物の登記情報や、地図・図面を証明する書類です。現在ではオンラインでも請求することができます。

>>法務局:オンライン申請のご案内(登記事項証明書(土地・建物)地図・図面証明書を取得したい方)

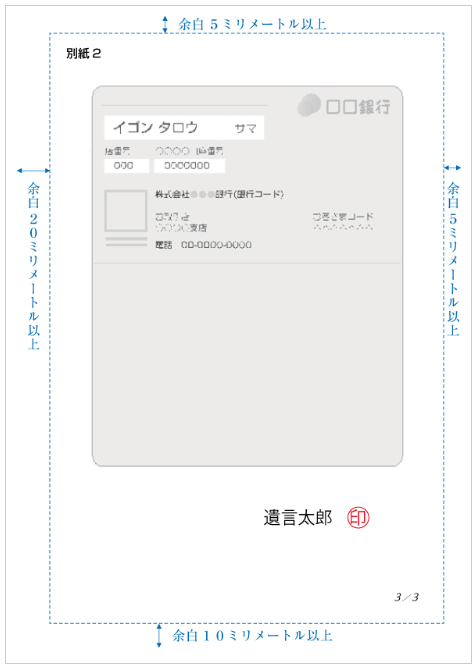

先述のとおり、財産目録については、自書の必要はありません。ただし、【自書によらない財産目録例その1】の「遺言太郎 印」という部分にあるとおり、記載のある全てのページに署名と押印が必要です。また、各ページには、本文と財産目録をあわせた通し番号で、ページ数を記載します。1/2、2/2といったように、総ページ数がわかるように記載しましょう。また、用紙はA4サイズ、文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使う点も遺言書の本文と同じです。そして、長期間保存されるものなので、財産目録としてコピー等を添付する場合、感熱紙等の使用は避け、印字が薄かったり、不鮮明である場合は、印刷・コピーをやり直すことが勧められています。なお、次ページのように、銀行の通帳のコピーを財産目録として添付するときは、銀行名、支店名、口座名義、口座番号等がわかるページをコピーします。

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン