【③「売る」前に行うべきこと(相続登記)】では、「相続登記」の手続きもプロに依頼したほうが安心と言いましたが、ここでは自分で「相続登記」にチャレンジしてみる場合の一般的な手順等を紹介しておきます。

■自分で相続登記を行う場合の手順

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続人が自分で相続登記をする場合の手順は以下のとおりですので、それぞれを確認していきましょう。この手順の流れを読んでみて、やはり難しいという人は、登記手続の専門家である司法書士に依頼することを検討してみてください。

▼相続登記を行う場合の手順

①遺言書の有無を確認する。

②戸籍謄本等を収集して、相続人を確定する。

③相続不動産を確定する。

④遺産分割協議書を作成する。

⑤登録免許税の計算をする。

⑥登記申請書を作成し、申請する。

■①遺言書の有無を確認する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺言とは、亡くなる人の最後の意思表示です。日本の民法では、死亡した人が遺産の分配方法を遺言書で定めていた場合、遺言書の内容(=故人の最後の意思)が法律に優先されます。これを「遺言相続」と言います。そして、遺言には、公正証書遺言や自筆証書遺言書などの種類があることは【遺言書の作成について】で触れましたが、亡くなった人について、公正証書遺言が作成されているかどうかは、全国のどの公証役場の「遺言検索システム」でも調べることができます。ただし、このシステムで検索できるのは、平成元年以降に作成された公正証書遺言に限られます。昭和時代のものを探す場合は専門家に相談してください。

▼遺言検索システムの利用の注意点

・遺言検索システムで検索できるのは、公正証書遺言です。

→自筆証書遺言書は検索できません。

・推定相続人(相続人となることが見込まれる人)は、遺言者が存命中の場合、利用できません。

・遺言者の死後は、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が利用できます。利害関係人からの委任があれば、代理人も利用できます。

<必要書類(利害関係人本人が利用する場合)>

一般的に、下記書類が必要となります。事前に、最寄りの公証役場に問い合わせをして、必要書類を確認しましょう。

・遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)

・利害関係人であることを証明する資料(相続人であれば、相続関係を証明する戸籍謄本など)

・利害関係人の本人確認資料(運転免許証など)

なお、遺言検索システムの利用に費用はかかりません。ただし、遺言「原本」を閲覧するには、1回につき200円がかかります。

他方、自筆証書遺言の場合、故人から「自筆証書遺言がある…」といった言い伝えがなければ、原則として、遺品の整理をしながら見つけることになります。また、自筆証書遺言であっても、亡くなった人が法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けている場合もあります。この場合は、最寄りの遺言書保管所に対して、自分を相続人とする遺言書が法務局へ預けられているかどうかを確認できます。(【遺言書保管制度】参照)。これを遺言者保管事実証明書の交付請求といいます。そして、実家で見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所において「検認」という手続きを受けなければなりません。封緘がされた状態で見つけた場合、勝手に開封したりせずに、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。というのも、遺言書の破棄、隠匿や改ざんを行ってしまうと相続欠格事由に該当し、相続人の地位を失うおそれがあります。ですので、自筆証書遺言書を見つけた場合は、速やかに検認の手続きを進めてください。なお、公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言については、この手続きは不要です。

■②戸籍謄本等を収集して、相続人を確定する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

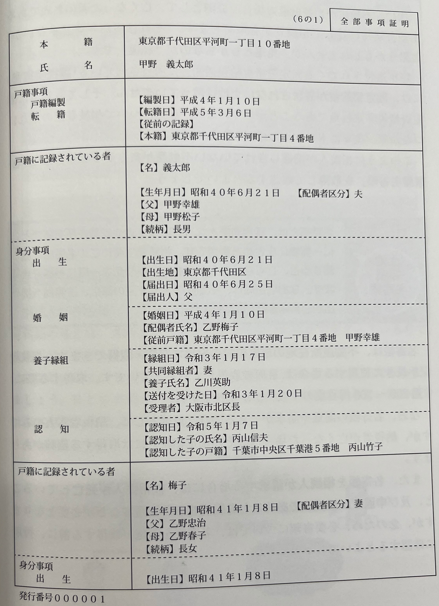

遺言書がない場合、民法の規定に従って、誰が相続人となるかを判断します。これを法定相続と言います。誰が法定相続人となるのかについては、【相続の基本その1(法定相続人)】を参照してください。そして、相続登記の前提として、不動産の登記名義人である親が亡くなった時から出生時までをたどることができる戸籍事項証明書(戸籍謄本)等を取得します。登記官は、申請人が提出した戸籍謄本を基に、法定相続人を確認するからです。申請後に提出すべき戸籍謄本に不足や不備が判明すると、法務局から追加の提出をするよう連絡が来るので注意が必要です。なお、戸籍謄本は本籍地ごとに管理されているため、従来は、遠方の市役所に請求する際は、時間も手間もかかって大変でした。

しかし、令和6年3月1日より、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、亡くなった親の本籍地が遠方にある場合でも、相続人の住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求することができるようになっています。さらに、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。ただし、戸籍証明書等を請求できる人は、市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。そして、請求には、窓口に出向いた人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。また、コンピュータ化されていない戸籍証明書は本制度では請求できないので、その点は注意しておきましょう。

▼戸籍事項証明書(戸籍謄本)のイメージ

■③相続不動産を確定する

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

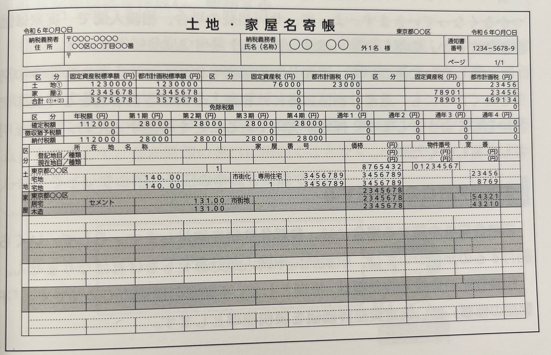

次に、不動産が相続財産の場合、原則として、亡くなった親の名義である土地と建物に対して相続登記を申請します。「それは当たり前じゃないか」と思うかもしれませんが、見落としがちなのが「私道」です。毎年送付されてくる固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」には、固定資産税が課税されない土地は載っていません。そして、私道は固定資産税非課税地であることが多く、これが私道について相続登記の漏れにつながり、後々にトラブルの原因となります。このように相続人が把握しきれていない不動産がありそうな場合は「土地・家屋名寄帳」を取得して確認するとよいでしょう。

◎土地・家屋名寄帳とは?

名寄帳とは、課税対象となっている土地や家屋を所有者ごとに一覧表にまとめた書類です。相続発生時にこの名寄帳を確認すると、亡くなった人が所有する不動産を一度に把握できます。なお名寄帳は、不動産の名義変更の際に、法務局へ提出が必要な書類ではありません。

名寄帳は、不動産所在地の市区町村の役場で閲覧・取得できます。相続登記手続きに使用する場合は、書面で取得しておくとよいです。取得する際に、1通200~300円程度の手数料がかかります。なお、名寄帳の閲覧や請求ができるのは、原則として、納税者本人のみですが、納税者が亡くなった場合は、その法定相続人には取得する権利があります。また、名寄帳を相続人が請求する場合には、被相続人が死亡していること、及び申請者が相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要となりますが、念のため、必要書類については、名寄帳を閲覧・取得する前に、役所に確認するとよいでしょう。

▼名寄帳のイメージ(数字もイメージです)

■④遺産分割協議書を作成する

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続人が複数名いる場合のことを共同相続といいます。遺言等がなく、法定相続の場合は、共同相続人それぞれの相続分は民法で定まっているので、共同相続状態のまま相続登記をすることも可能です。しかし、例えばAが死亡して、Aの相続人が長男Bと次男Cだったとしましょう。BとCの共有の相続登記をした後にBが死亡すると、Bの持分はBの相続人DとEに承継されます。共同相続が進んでいくと、どんどん細分化されて収拾がつかなくなっていきます。よって、共同相続の場合、相続人間で「実家は誰が承継するか」の話し合い(遺産分割協議)をするのが一般的です。この話し合いに基づいて、遺産分割協議書を作成します。後々の紛争の発生を防ぐためにも、遺産分割協議書には相続人全員が各自署名をして実印で押印をしておきましょう。押印が実印であることを確認するため、印鑑証明も準備してください。

■⑤登録免許税の計算をする

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続登記を申請する場合には、登録免許税を納付します。そして、いくら納付するのかについては、申請前に申請人が計算をしなければなりません。相続登記の登録免許税は、原則として、不動産の価値の0.4%です。「不動産の価値」は、固定資産評価額を課税標準とします。

▼相続登記の登録免許税額(原則)

不動産価値(固定資産評価額)×0.4%

【③相続不動産を確定する】で私道は固定資産税が課税されないと書きましたが、固定資産税非課税土地も登録免許税の課税対象となります。そして、書面で申請する場合は、申請書に登録免許税額分の収入印紙を貼付する形で納付するのが一般的です。収入印紙は郵便局のほか、法務局内に併設されている、収入印紙売りさばき所で購入することができます。このように、原則として、相続登記をするには費用がかかりますが、一定の要件を満たしている場合、租税特別措置法により登録免許税が免除される場合があります。気になる人は、免税要件に該当するかチェックしてみてください。

■⑥登記申請書を作成し、申請する

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続人が自ら相続登記の申請をする場合は、申請書を作成し、戸籍謄本等の添付書類とともに法務局に持ち込む、あるいは郵送するスタイルの「書面申請」による方法が簡単かもしれません。パソコンを使い慣れている人であれば「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、登記所等の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからオンラインでの相続登記の申請も可能です。

>>登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

申請書について、持込みや郵送、オンラインのいずれの方法による場合であっても、登記申請書(登記申請情報)の作成は必須となります。登記申請書の記載方法は、法務局のホームページに掲載されていますし、インターネットで「登記申請書/書き方/相続」で検索をすると、法務局を始め多くのサイトがヒットします。信頼できそうなサイトを参照しながら作成するとよいでしょう。申請書を作成してみたものの不明・不安な点がある場合は、法務局において「登記手続案内」として、登記申請書の作成等に必要なアドバイスを受けることができます。登記手続案内は完全予約制なので、各法務局に問い合わせをして事前予約をした上で利用してください。

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン